もう少し話を聞いてから判断できないよ。

みなさん、こんにちは!

漢方薬剤師の玄(@gen_kanpo)です。

「低気圧で頭痛」

「ストレスで頭痛」

「疲れると頭痛」

こんな経験ありませんか?

漢方薬局では頭痛の相談は1年を通して多いです。

特に近年は気候の変動も大きく、経済も不安定でストレスを多く感じます。

変化の大きい春先などは頭痛の相談が急増します。

そこで、今回は中医学的:頭痛の分類とそれに対しての養生などを解説していきます。

頭痛にお悩みの人は参考にしてみてください。

- 頭痛で悩んでいる

- 鎮痛剤を常用している

- 鎮痛剤が効かない

頭痛の分類

まずは大きく外感頭痛と内傷頭痛に分類することが大事です。

外感とは外的要因(寒暖差や気圧など)で起こる頭痛。

比較的急性で経過が短く痛みが激しく持続的に起こるのが特徴です。

これに対して内傷とは内的要因(飲食不摂生や疲労)で起こる頭痛。

慢性で経過が長く、症状は緩やかで断続的に起こるのが特徴です。

大きくこの2タイプにように分けることができます。

ただ、外感と内傷が絡み合って起こることも多いので注意が必要です。

普段は大丈夫でも、疲れると気温や気圧差に反応してしまう!

こんな時は外感と内傷が絡み合っている状態です。

また、現代では内傷頭痛でも症状が激しい頭痛も多いので注意が必要です。

どちらがベースなのかを確認しておくことは治療や養生を考えていく上で非常に重要になります。

頭は「諸陽経の会」といって三陽の経脈は全部顔面を通っています。

厥陰経も頭頂部を通っています。

そのため、頭痛の部位で病変の所在を判断するのに役立ちます。

- 太陽:後頭部 (カゼの初期など)

- 陽明:前額部 眉稜部 (胃腸の疲れなど)

- 少陽:側頭部 耳 (ストレスなど)

- 厥陰:頭頂部 目に放散 (ストレス、目の疲れなど)

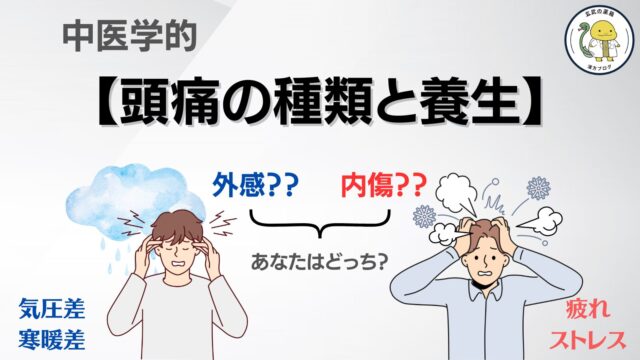

外感頭痛

外感頭痛はカゼや感染症、寒暖差など、外邪の侵入により発症する頭痛です。

比較的強めの痛みで、急性頭痛の多くは外感頭痛です。

外感頭痛のほとんどは風邪(ふうじゃ)が関与します。

風邪は「百病の長」といい、他の邪気を体に引き込む性質があります。

寒さの邪気「寒邪」、湿気の邪気「湿邪」などは風邪といっしょに入り込んできます。

風邪の特徴の1つは「変化」

寒暖差、気圧差など外界での大きな変化も風邪(ふうじゃ)が関与していると考えます。

低気圧や急激な気温の低下で頭痛が起こる方は参考にしてみてください。

注意点としては、外感の頭痛に使う漢方薬は基本的に短期間で使います。

「効果がある」からと長期でダラダラ使うことには注意しましょう。

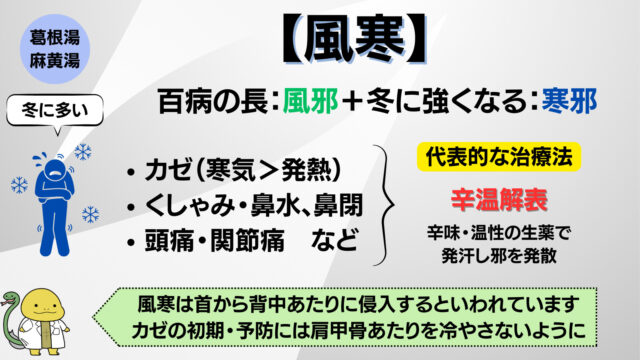

外感風寒

風にあたって冷えたとき(風寒邪が体に侵入)に起こる頭痛です。

風寒邪は肩甲骨の間の「風門」という部分から侵入するとされ、体に侵入すると首、項背部か強張ったり痛むのが特徴です。

寒邪は収束させる力を持つ邪気なので緊束感、締めつけ感がある頭痛がします。

また、悪寒戦慄を感じることが多いです。

寒邪は陰の性質をもつので温めると緩解、冷えると悪化する特徴もあります。

代表的な漢方薬は葛根湯 川芎茶調散

養生としては風寒邪を体に侵入させないことを考えましょう。

風寒の邪気の入口とされる風門を守ることも大事になります。

痛みが出たら体を休め、温めることが大事になります。

体を温め発汗力を高めるネギや生の生姜などがオススメ食材です。

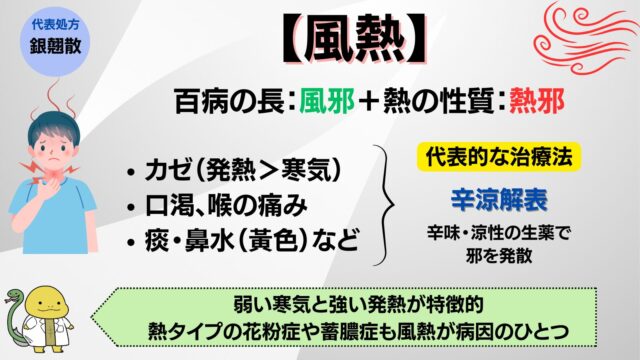

外感風熱

風邪(ふうじゃ)と熱邪が合わさって体に侵入したときに現れる症状です。

- 外感風寒が長引き熱を持つ

- 風熱の邪気におかされる

外感風熱はどちらかのパターンで起こります。

風寒(寒気が強いのカゼ)が長引いて風熱になるパターンは最初は薄い鼻水がダラダラ・悪寒があったカゼが高熱、黄色い鼻水、喉の痛みなどに変化したときです。

夏場に多い高熱のカゼは風熱の邪気に直接侵されている可能性があります。

熱邪は陽邪なので昇散の性質→張った感じになる(締め付けは起こらない)

温めると悪化するという特徴があります。

熱の性質は上に向かうため、目の充血や顔面紅潮など頭部の熱症状が同時に起こります。

また、風邪は衛気を侵すので発熱、悪風(悪寒より弱い寒気)などの一般的なカゼ症状を伴う。

比較的痛みが強い傾向です。

代表的な漢方薬は防風湯、銀翹散

養生としては熱を冷ます食材などを活用しましょう。

薄荷(ミント)や菊の花は辛涼解表薬(高熱のカゼに使う生薬)としても活用される生薬&食材です。

喉が痛い、熱っぽい時にお茶として飲むのもオススメです。

板藍根のお茶なども良いですね。

緑茶は体にこもった熱を去り、イライラやのぼせを鎮めます。

カゼで発熱して頭痛がする時は濃い目に入れて飲んでみましょう。

殺菌作用もあるので喉も痛みなどにも有効です。

熱を発散しやすいように通気性の良い服装を心がけましょう。

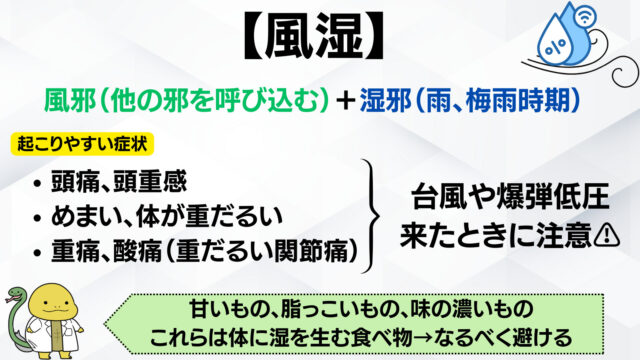

外感風湿

梅雨時期や雨天時に起こりやすい頭痛です。

風湿の邪気に侵されることで起こります。

締め付けられるように重く痛む(頭重感)、雨天時や湿度の高いときに悪化するなどの特徴があります。

湿邪は粘膩性(ベタベタ汚い)、胃腸を犯す性質のため胸が苦しくなったり、胃部の張り、食欲不振などを伴います。

また、体が湿に侵されると脾胃の機能が低下。

脾胃が主る四肢が重だるくなります。

代表的な漢方薬は羌活勝湿湯 藿香正気散 五苓散

養生としては普段から湿を追い出す食材を活用するようにしましょう。

豆、もやし、キュウリなど利湿と呼ばれる食材がオススメです。

逆に肥甘厚味などの味は内湿を助長して外湿を呼び込んでしまうので、食べ過ぎに注意しましょう。

外湿対策として「除湿機を使う」ことは現代の立派な養生です。

梅雨時期や雨天時に体調が悪い人は内側、外側両面から湿対策をしましょう。

内傷頭痛

内傷頭痛とは、原因が体の内側にある頭痛のことをいいます。

内傷頭痛とは具体的に

- ストレス

- 胃腸の弱り

- 暴飲暴食

- 睡眠不足 など

これらが原因のエネルギー不足(気血の虚)や五臓六腑の失調によって引き起こされる頭痛のことを指します。

一般的には内傷頭痛の方が穏やかとされますが、飽食、ストレスが多い現代では激しい痛みになることも多いです。

特に肝陽上亢、瘀血、痰湿などの実証(いらないものが溜まって起こる症状)は閃輝暗点を伴った激しい頭痛になることもあります。

しっかり養生して対策しましょう。

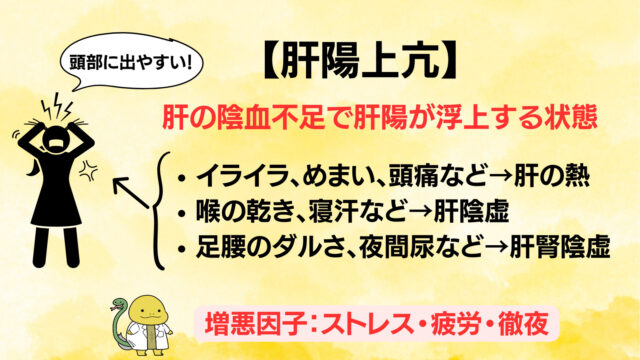

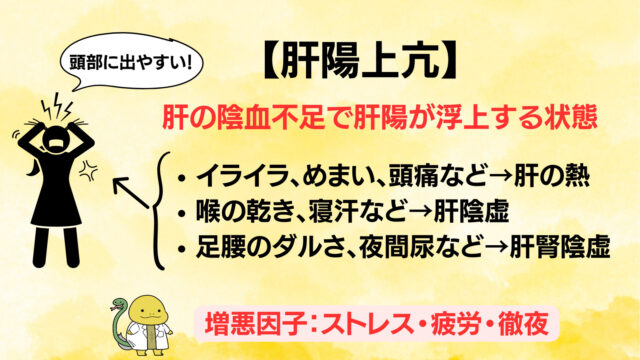

肝陽上亢

内傷頭痛の一種で主に慢性的なストレスが原因で肝の機能が失調して起こる頭痛です。

情緒が高まったり、怒りが強いと感情などに関連する五臓の肝に火が付きます(肝火上炎)

すると、肝の潤いがなくなり(肝陰虚)感情の暴走を抑えることができなくなり(肝陽上亢)めまいと頭痛が生じます。

肝陽上亢の頭痛は怒り、ストレスによって悪化するのが特徴です。

また、熱が上昇し、陰液を消耗するので口喝や顔面紅潮、熱で心神が乱れるのでイライラ、怒りっぽい、不眠なども起こりやすくなります。

足の厥陰肝経、その表裏関係にある足の少陽胆経が通る、頭頂部やこめかみ辺りが痛むのも特徴です。

その他にも耳鳴りや脇胸部の張りを感じることがあります。

代表的な漢方薬は天麻鈎藤飲 釣藤散 加味逍遙散

肝火上炎の場合は竜胆瀉肝湯

肝陰虚が強い場合は杞菊地黄丸を加える

養生としては普段からのストレス管理が大切です。

特に同じ姿勢が続き、目や脳に疲労がたまるデスクワークの方に多い印象です。

逍遙(気ままに散歩する)したり、ウォーキングなど軽い運動で気が滞らないようにすることも大事です。

好きな音楽を聴いたり、ハーブなど香りの良い食材、お茶を活用しましょう。

風熱でも紹介した緑茶もオススメ。

緑茶は清熱、利頭目(目、頭の滞り去る)、除煩(イライラほてりを鎮める)、鎮静、止渇(口の乾きを抑える)と優れもの。

胃腸が弱い人は冷たい緑茶はおすすめしにくいですが、肝陽上亢気味の人は多少ならOK。

また、こちらも風熱で紹介した体の熱を去り、気の流れを改善するミント(薄荷)もオススメの食材です。

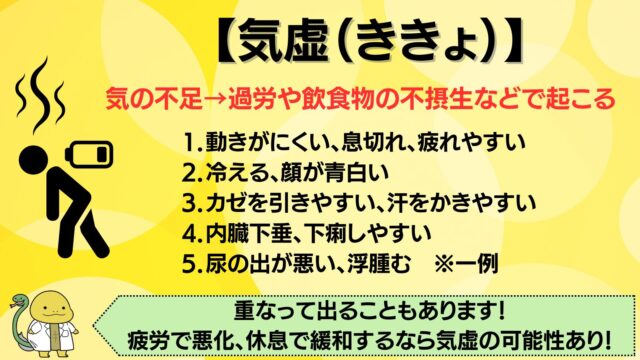

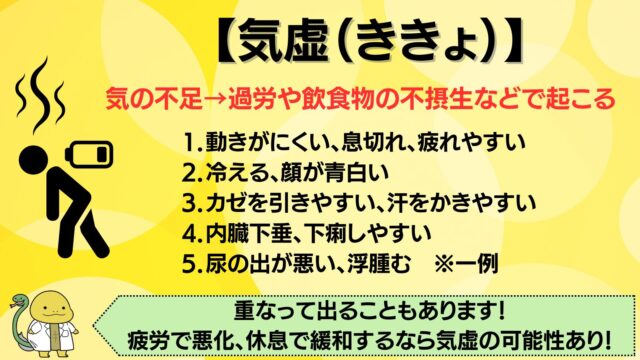

気虚

体を動かしたり、温めるエネルギー(気)の不足によって起こる頭痛です。

主に慢性疾患や過労で気が消耗することが原因です。

脾胃気虚の結果、頭部にエネルギーを持ち上げることができず(清陽不昇)、脳が正常に働かないため起こります。

頭痛の特徴は頭が空虚な感じで痛む。

ボーっしたり、やる気が起きない状態になります。

痛みは弱くダラダラ続く、疲れで悪化(朝は良くて夕方から痛い)脾気虚(倦怠感、少気懶言)の症状を伴います。

脾胃の運化作用(水分代謝、消化吸収)が低下するので食欲不振や下痢も起こりやすくなります。

代表的な漢方薬は補中益気湯

気虚の人の養生は休息と胃腸のケアが大事です。

「体力をつけねば!」といっぱい食べるのは逆効果です。

胃腸に負担をかければ気が作ることができず、気虚が悪化します。

消化の良い食事と体を休めることを心がけましょう。

休日の過ごし方にも注意が必要!

「休日は趣味に没頭」という方も多いですが、趣味で疲れている人も多い印象です。

ストレス発散も大事でですが、休むときはしっかり休むことを意識しましょう。

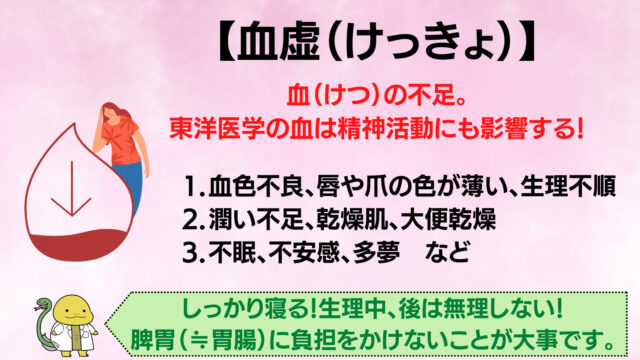

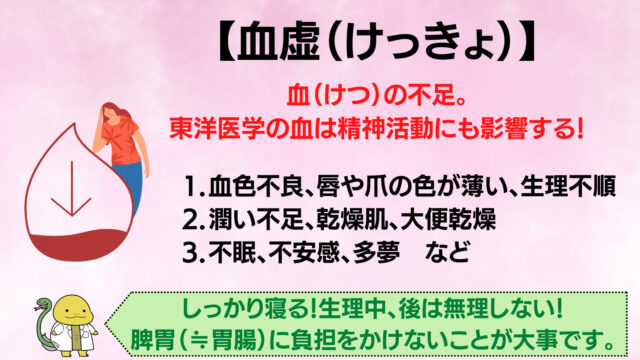

血虚

血虚は体を潤し、メンタルにも重要な血(けつ)が失われた状態です。

女性に多く、特に出産後や生理後など「血(けつ)」を失ったときに起こりやすい頭痛です。

貧血のようなふらつき、顔色が青白い、動悸、不眠、目の異物感、かすみなどの症状が伴います。

代表処方は十全大補湯

メンタルが落ち気味なら帰脾湯

血虚タイプの人にとって寝不足は大敵です。

中医学では血(けつ)は寝ている間に作られるとされています。

他にも目の酷使にも注意。

目は外からむき出しの器官で潤いが失われがちです。

目の潤い、機能を維持するには大量の血(けつ)が使われます。

PC、スマホの使い過ぎには注意しましょう。

血虚・目の疲れには枸杞(くこ)の実がオススメです。

明目という作用で疲れ目の漢方薬にも含まれます。

女性の場合は生理のケアも大事です。

生理中や生理後に激しく運動したり、サウナに入ったりすると汗と一緒に血を失います。(汗血同源)

血虚が悪化する可能性があるので注意しましょう。

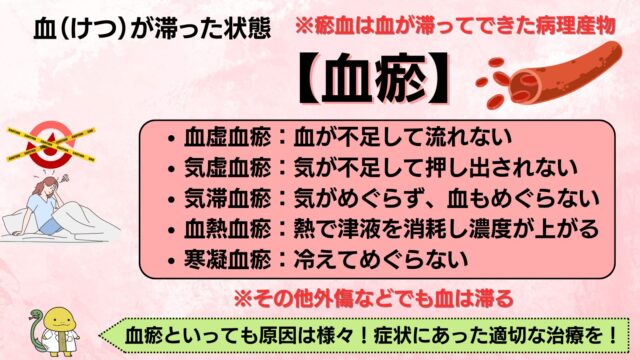

血瘀(けつお)

血が滞りやすいタイプに多い頭痛です。

※瘀血は血が滞ってできた病理産物、血瘀は血が滞った状態です。

血瘀の頭痛は実証に分類され、症状が強く現れます。

頭痛の特徴は刺すような固定痛、夜間に悪化する。

他にも舌に瘀班、瘀点(紫〜黒の斑点)、舌下静脈の浮くなどが挙げられます。

冷えやすい、同じ姿勢でいる事が多いなど血のめぐりが悪くなりやすい人に多い頭痛です。

外傷も瘀血を作る要因のため、事故の後遺症や古傷などで痛む場合は瘀血を疑います。

代表処方は通導散 桃紅四物湯 桂枝茯苓丸など

瘀血ができやす人は適度な運動をしたり、入浴などで体を冷やさないようにして血をめぐらせてあげましょう。

※例外あり気虚血瘀など

デスクワークの人は30~60分に一度立って座りっぱなしを予防しましょう。

食材としてはレンコンやパセリ、イワシ、鰻などの血を巡らす食材を活用しましょう。

血は気の力で動いているので、ストレスで気が滞ると血も滞りやすくなります。

ストレス管理も大事になりますよ。

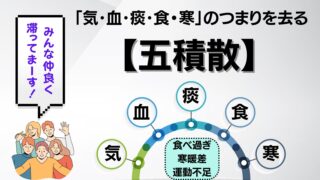

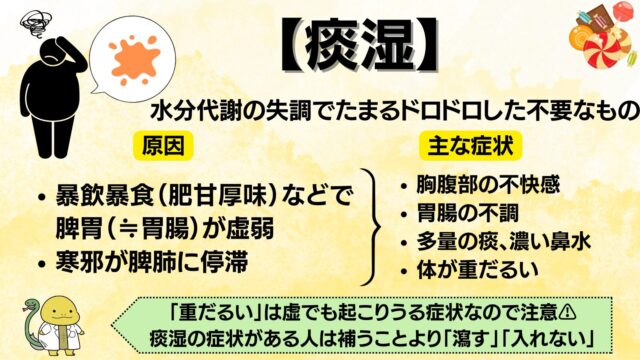

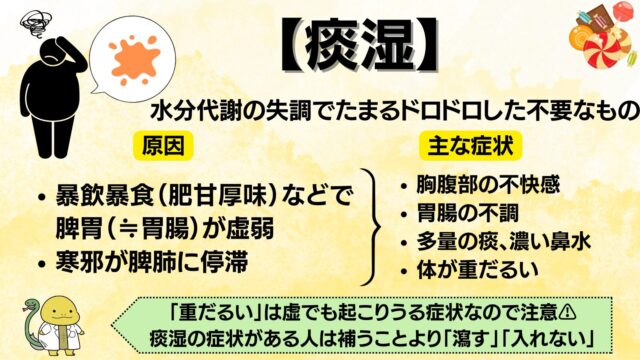

痰濁上蒙

体の水分代謝が低下して痰湿ができてしまっている人の頭痛です。

このタイプは日ごろから飲食の不摂生で脾胃の運化作用(水分代謝、消化吸収)が低下、痰湿が生じ、さらに凝り固まり痰濁が頭部にたまり発症します。

頭痛の特徴は頭重感、めまいが吐き気を伴う、舌の白い苔がべったりついたりします

内湿は外湿とリンクしやすいため、風湿タイプと同じように雨天時に悪化しやすい特徴があります。

風湿と違い雨天時や低気圧ではないときも起こる可能性があります。(食べ過ぎ、飲み過ぎなど)

また、風湿よりも胃腸のへの負担が大きい傾向にあります。

めまいも起こりやすく、特に回転性のグルグルめまいになる人が多いです。

代表的な漢方薬は半夏白朮天麻湯

このタイプは日ごろから暴飲暴食を控える、「肥甘厚味」を避けるなど体に痰湿がたまらないように工夫しましょう。

適度な運動で水分代謝を促すのも良い養生です。

症状が現れると吐き気や体の重さを伴うので無理をしないことも大事です。

ミカンの皮やショウガなどの胃腸を動かして水分代謝を促す食材を活用すると良いです。

その他

中医学の頭痛の分類では、ほかにも陰虚、邪伏陰分(外感病の治療が不適当で邪気が営陰に伏す)、火鬱(肝鬱により陽気がうっ滞)などでも頭痛が起きます。

どちらにしても不通則痛、不栄則痛の原則に基づいて

「いらないものがたまっているのか?」「栄養不足なのか?」を見極めることが大事です。

まとめ

今回は頭痛の分類について解説しました。

ご自身の頭痛に当てはまるものはございましたか?

今回の内容をまとめると

頭痛にはタイプがある

外感頭痛と内傷頭痛に分類することが大事。

内傷頭痛には実証と虚証があり、実証タイプは痛みが激しく、虚証タイプはじわじわ長引く痛む。

【外感頭痛】

【内傷頭痛】

葛根湯は頭痛に良い漢方薬だけど風寒の時で常用しちゃダメなんだね。

短期でぱっと効かせる漢方薬だよ。

資格:国際中医師 | 薬剤師 |健康運動実践指導者

資格:国際中医師 | 薬剤師 |健康運動実践指導者